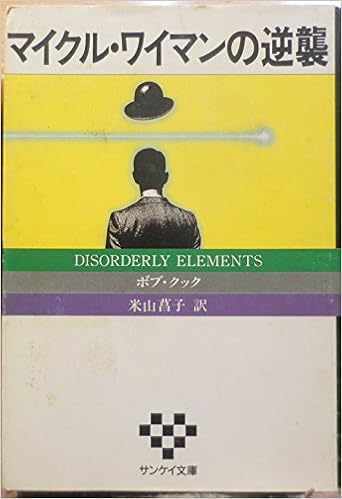

サンケイ文庫

50代半ばのマイクル・ワイマンの表向きの仕事は、哲学博士の学位を持つ大学の学監だったが、本職はMI6(英国秘密情報部)の情報部員。しかし、景気後退による政府の財政削減策によって、大学と情報部の両方からリストラを宣告される。ちょうどそんな折、東ドイツ領内でワイマンが担当していたスパイ網のリーダーが人民警察に射殺された。どうやら、情報部内に東側のモグラが潜入しているらしい。ワイマンは原因を探るため、ヨーロッパへ出向く。しかし、そんなワイマンの動きをCIAとKGBも密かに追っていた。

MI6のケースオフィサーと言っても、ワイマンは小学生をそのまま大きくしたような〝とっちゃん坊や〟。彼の執務室はいつも散らかっているので、周りから愚鈍だと見られていた。しかし、抜群の記憶力と研ぎ澄まされた分析力を備えた頭脳の持ち主だというから、ジョン・ル・カレのスパイ小説に登場するジョージ・スマイリーを彷彿させる。

ヨーロッパから戻ったワイマンは、200万ポンドと引き換えに、モグラの正体を明かすという東側高官〝プラトン〟の存在を上司のオウィンに報告する。緊縮財政のおり、200万ポンドという高額に驚愕するオウィンだが、もし、自分達でモグラを探すとなると非常に危険なうえ、時間もかかるというワイマンの理屈にも一理ある。オウィンは大臣へ相談するが、大臣はけんもほろろにその提案を突っぱねた。部下と上司の板挟みにあって翻弄されるオウィンの、いかにもサラリーマン的な姿に同情を禁じ得ない。しかし、CIAもワイマンのスパイ網の情報漏えいを調査しており、もし、CIAに先を越されてモグラを発見されてしまったら、MI6の面簿は丸つぶれだ。結局、大臣はしぶしぶプラトンへ200万ポンドを支払うことを認め、ワイマンをスイスの銀行へ行かせるのである。

1974年に発覚したギョーム事件(西独のブラント首相の秘書だったギュンター・ギヨームとその妻が東独スパイの容疑で逮捕された事件)など史実をうまく散りばめ、物語にリアリティを持たせている。また、シュタージ(東ドイツの秘密警察)に対するKGB将校の見下した態度や、「騒々しい下品な奴らだ」とアメリカ人に対して嫌悪感を抱くイギリスの大臣など、各国の微妙な力関係をユーモラスに、かつ的確に描いている。

訳者(米田菖子)の「あとがき」によれば、作者のボブ・クックは1961年、父の仕事の関係でローマに生まれたイギリス人である。様々な仕事を経て、1985年、本作品を発表した。構成や人物造形の巧みさなど、処女作とは思えない力量だ。2作目も発表されたとのことだが、残念ながら我が国で翻訳されているのは本作品のみである。

思わずニンマリさせられるラストが印象的な、英国風ユーモアの利いたスパイ小説である。