創元推理文庫

ジョン・バカンの作品は、巻き込まれ型スパイ小説の嚆矢とされる『三十九階段』(1915年)が巷間に知られているが、スパイ小説としての面白さで言えば、本作の方が勝る。

時は第一次世界大戦最中の1914。『三十九階段』でイギリス国内に潜伏するドイツのスパイ団摘発に貢献し、大英帝国陸軍少佐になったリチャード・ハネーは、戦闘で負傷し療養中だったある日、彼の名付け親である外務次官のウォルター卿に呼び出された。

中近東でイスラム教徒たちが新しい天啓の出現を信じて、反英武力蜂起を企てているという不穏な噂があった。どうやら、ドイツが後で糸を引いているらしい。その陰謀を探って欲しいとウォルター卿から要請されたハネーは、同僚のサンディとともにトルコへ向う。

この作品の見どころは、海路、鉄道、はしけ船団などを利用しながら、ポルトガル、オランダ、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、セルビアを経由して目的地であるトルコのコンスタンチノーブル(現在のイスタンブール)へ至る行程だ。当時、トルコはロシアの南進を阻むため、ドイツの後ろ盾を得て、ロシアと戦争をしていた。一方、ドイツはトルコがロシアとの戦争に敗れると、ロシアのエーゲ海ルートが拓けるため、それを阻止すべく、トルコを支援していたのだ。軍需品を満載してドナウ川を下ってトルコへ向かうはしけ船団の勇壮な姿が、そうした国際情勢をよく表している。

特筆すべきは、ドイツ人に関する描写。「いかなる人間も、わたしの行く手をさえぎろうとしたら、踏みつぶしてやる。それがドイツ人のやり方だ。そのやり方によって、われわれは偉大な国になったのだ。われわれは、(中略)堅い鋼と優れた頭脳で戦う」(菊池 光訳)と、ハネーを執拗に追うドイツ陸軍のストム大佐は豪語する。この作品はドイツが敵国だった第一次世界大戦中(1916年)に執筆されものなので、やや誇張されている部分はあるものの、ストム大佐の発言にドイツ人の国民性の一端を見ることができる。事実、第一次世界大戦の敗戦によって屈辱的な立場に置かれたドイツ人は、その後、「偉大な国、ドイツを取り戻す」というヒトラーのスローガンに惹かれ、ナチズムへ傾倒していった。

ジョン・バカンは、弁護士、軍人、代議士、カナダ総督など、多彩な経歴を持つ人物だが、彼のそうした経験が鋭い洞察力を育んだと言っても過言ではないだろう。

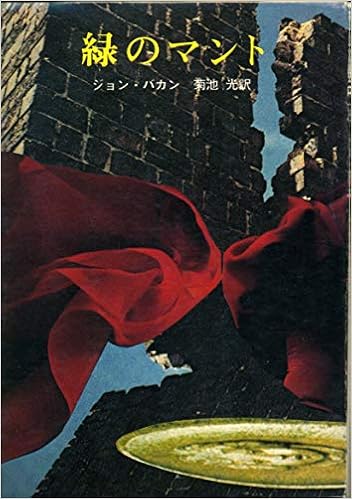

なお、タイトルの『緑のマント』とは、イスラム教の開祖ムハンマドの後裔にあたる人物が纏(まと)う緑色のマントのことである。その人物が天啓として出現し、イスラム国家を列強の支配から解放してくれるというのだ。そこで思い出されるのが、アラブの民族衣装を纏(まと)ってアラブ独立のために戦ったアラビアのロレンス。ジョン・バカンは、一時、陸軍情報部でロレンスのモデルになったトーマス・ロレンス少佐と一緒に仕事をしていたことがある。