サンケイ文庫

ファーム(CIAから分派した小世帯の諜報機関)を引退し、趣味の延長であるヨットのセールスマンに転じていたトロスパーのもとに、ある日、かつての同僚が訪ねてきて、仕事を手伝ってほしいという。以前、トロスパーはウィーンでKGBの情報提供者、ガルキンと接触していたが、そのガルキンがモスクワへ召還され処刑になったという。ウィーンにいるトロスパーの部下だった部員のもとに、最近になって、ガルキンの処刑の真相を知るというロシア人の小男が接触してきて、ある情報(アメリカにとって極めて深刻な事態)を売りたいというのだ。引退した身ではあったが、かつて自分が担当していたことにも関係するので、トロスパーはウィーンへ飛び、その小男と会う。

小男が話すには、ガルキンは逮捕されたものの決定的な証拠がなく、長い間、尋問が続いていた。しかし、ある日、彼が「フェニックス」という言葉を口にした途端、急遽、取調官が交代し、3日後には処刑されたという。どうやら、「フェニックス」とはソ連が西側に仕込んだ恐るべき陰謀のことらしい。そして、その陰謀の詳細について知る男がハンガリーの隠れ家にいるという。トロスパーはその男と接触し、西側へ亡命させるため、ハンガリーへ向かう。

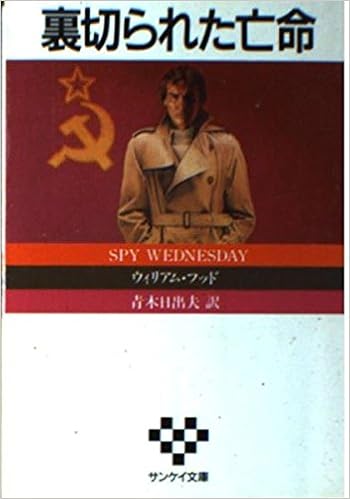

偽造パスポートの作り方、尾行のまき方など、トム・クランシー(『レッド・オクトーバーを追え!』の著者)が「スパイの真の姿を知りたいなら、この小説を読むことだ」と称賛しただけあって、そのリアルさは他のスパイ小説より抜きん出ている。それもそのはず、作者のウィリアム・フッドはOSSとCIAに30年も身を置いた、筋金入りの諜報員だった人物である。

特に「スパイ行為の半分は待つことだった。あとの30パーセントで報告書を書いたり記録をつけたりする」(青木日出夫訳)と言うトロスパーの言葉は、経験した者のみ知る本物のスパイの世界である。サマセット・モームも、自身の体験に基づいて書いた『アシェンデン』の序文で、情報部員の「表向きの生活は、市役所の事務員並みに規則正しく単調なものだった」(中島賢二・岡田久雄訳)と述べている。

実際のスパイ(特にケースオフィサーの場合)の仕事は、小説や映画のような冒険的なものではなく、エージェントを使って集めた情報を報告書としてまとめることが大半で、我々サラリーマンの仕事と余り変わらない。しかし、本質的に我々の仕事と異なるのは、スパイの仕事はアンダーグランドなものであり、任務の失敗は逮捕、ときには死を招く恐怖と隣り合わせの世界であるということだ。ごくたまに、そのような― 本作品のクライマックスで描かれている国際列車でブタペストからウィーンへ脱出するときのような―固唾を飲むような場面に出くわすことがある。我々はそれを覗いて見たいから、スパイ小説を読むのだろう。